文\海南日報記者 梁君窮

編者的話:

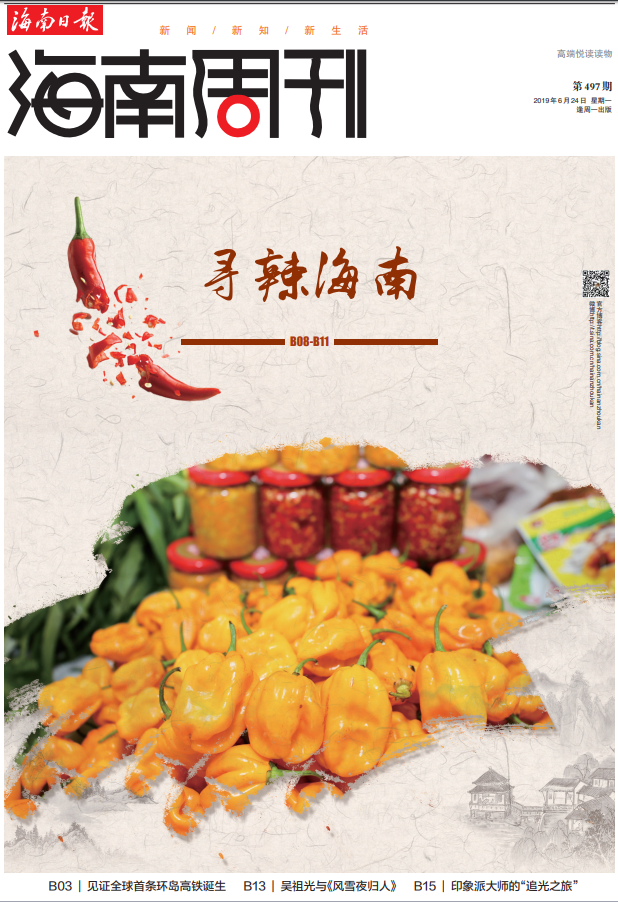

在吃辣成為風尚的當下,渝貴川湘地區確實引領風騷,殊不知以清淡飲食為主的海南卻也有自己獨特的辣椒文化。辣椒是什么時候傳入海南的?海南現在都種植些什么辣椒?海南人又是怎么吃辣椒的?本期《海南周刊》帶您問辣江湖。

在海南,尤其是東部、南部沿海市縣,走進街頭的小餐館、大排檔,總會在桌子上發現一瓶黃色的辣椒醬,第一次來到海南的客人,若是嘗上一口,辛辣之感立即傳入味蕾,數秒后舌頭如同被火灼燒。情況稍緩,總免不了要問上一句:“原來海南人也吃辣?辣椒醬怎么還是黃色的?”

自上世紀八十年代,辣椒種植就在陵水、樂東、三亞等市縣作為農業產業來發展。由于得天獨厚的氣候,海南辣椒總能趕在其他省份辣椒收獲之前上市,有著反季節種植的市場優勢,許多農民也以此來脫貧致富。

相較于市場化種植的外來品種,在許多海南人記憶中,生長在房前屋后、村頭巷陌的黃燈籠辣椒與小米椒,平時也不用打理,偶爾摘幾顆,回家舂碎成醬,加入蒜泥與鹽,放入罐中密封,便能為一家人幾個月的飲食增添滋味。

青松村的村民在摘辣椒。 陳立斌 攝

辣椒何時傳入海南

辣椒的傳入對我國的經濟、社會、文化都產生了深刻的影響。如果穿越回400年前,在成都的川菜館子,你看不到任何一個“辣子火鍋”,現在卻情況大不相同,有數據顯示,2016年,中國鮮食辣椒種植面積已占世界辣椒種植面積的40%以上,產量超過全球總產量的50%。

辣椒是何時傳入海南的?史志中并沒有明確記載,但也可結合海南島內外的史志來作推測。1591年,明代錢塘(今浙江杭州)人高濂在《遵生八箋》中第一次提到“番椒”,這是中國目前已知最早的辣椒記錄。

而明清之時海南屬廣東省,據康熙時期屈大均《廣東新語》所引:“又廣州望縣,人多務賈與時逐,以香、糖、果、箱、鐵器、藤、蠟、番椒、蘇木、蒲葵諸貨,北走豫章、吳、浙,西北走長沙、漢口,其黠者南走澳門,至于紅毛、日本、琉球、暹羅斛、呂宋,帆踔二洋,倏忽數千萬里,以中國珍麗之物相貿易,獲大贏利。”可知那時辣椒已成為經由廣州輸出國內外的商品之一。

辣椒既然能從廣東經海運下南洋,那么經海路來到“商旅驛站”的海南島也不無可能。但縱覽明清兩代的《瓊州府志》,其中都沒有關于辣椒的記載,而姜、韭菜、芥菜等尋常可見的蔬菜都著了不少筆墨。民國《瓊山縣志》中,對縣域內的“土產”作了詳細的介紹,也未見有“辣椒”“番椒”“秦椒”等等字眼。

反而是海南島南部地區的縣志中,較早地出現了辣椒的身影。在清光緒二十六年(1900年)開始編纂的《崖州志》的“土產篇”中記載:“辣椒,多種。有燈籠樣、牛角樣。小如米粒者,味尤辛烈。可避寒氣。”

和許多地方志一樣,光緒《崖州志》也是以前列各志本為基礎,增添刪改,在此之前的一版為清乾隆二十年(1755年)所修《崖州志》10卷。在乾隆《崖州志》“土產篇”中并沒有“辣椒”的記載。據此來看,辣椒很有可能是1755年至1900年這145年間傳入崖州地區(今三亞、樂東)。這與我們今天所見黃燈籠辣椒和小米椒多產于南部市縣的現狀也吻合。

本地品種與外來品種的培育

青山下、田地里,在蒼翠欲滴的葉片遮掩下,垂下一串串火紅的鞭炮狀的紅辣椒,有村民提著籃筐或尼龍袋,俯下身來麻利地采摘辣椒,然后抬到樹蔭底下打包、過秤。而遠處的一個大棚里,新一季的辣椒育苗已經開始。

“現在已經是辣椒收獲季的尾聲,今年我們發動31戶群眾種了40畝辣椒,每畝能賺4000元左右。”近日,在白沙黎族自治縣青松鄉青松村,鄉村振興工作隊隊長、駐村第一書記陳立斌說道,青松村位置偏遠,別的農業產業發展不易,而辣椒產業通過直接與收購商對接,打通了銷路,所以今年還將帶領群眾擴大種植面積,以技術提升產量。

青松村所種的辣椒紅艷欲滴、周身光滑修長,這種名為海紅花的辣椒其實并非本地土生土長的辣椒,而是由農業科技公司雜交培育出來的優良品種。

在海南,很早就有了多個辣椒品種。民國《感恩縣志》中就提到:“辣椒多種,有燈籠樣、牛角樣,黃紅二色。小如米粒者曰雞椒,味尤辛。”燈籠狀的自然是指黃燈籠辣椒,牛角樣的是今天還在陵水等地種植的牛角椒。

東漢的《通俗文》說“辛甚曰辣”,意思是辛得很厲害才叫辣。這樣說來當時海南最辣的辣椒并非黃燈籠辣椒,而是小如米粒的“雞椒”。如今這種“雞椒”在海南各地也有不同的叫法,許多人稱為海南小米椒,也有叫米碎番椒或米番椒。

海紅花椒。 陳立斌 攝

因為米碎番椒的辛辣,海南人在生活實踐中創造出了“米碎番椒桔”的佐料。將新鮮酸桔子洗凈切成兩半,再與切碎的米碎辣椒混合,加適量食鹽及蒜頭,經過一段時間發酵后便是“米碎番椒桔”:辣椒的紅艷艷、桔子的黃澄澄,色彩交錯十分好看,酸辣交織的味道極好下飯。

“海南的本地品種栽培歷史悠久,但產量不夠高,抗病性不夠強,不適宜大規模種植。”中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所的申龍斌博士認為,為了適應市場化的需求,需要培育高產優良的辣椒新種。

“過去本地的黃燈籠辣椒畝產只有幾百斤,近十年來種植新品種,畝產能達到4000多斤。”陵水黎安鎮嶺仔村村民李秋發說道。

李秋發所說的新品種正是中國熱帶農業科學院在10多年前培育成功的黃燈籠辣椒新品種“熱辣2號”。新品種植株比本土品種更為高大葉稠,即便到了采摘末期,飽滿的黃辣椒依然像小燈籠一樣掛在綠葉之間。

海南是辣椒育種的好地方

“現在海南所種植的辣椒品種主要為朝天椒、線椒、泡椒、甜椒、黃燈籠辣椒,由于雜交育種技術的發展,現在規模化種植的辣椒大多是雜交培育的新品種。”申龍斌介紹,

從本科到碩士、博士,又在中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所工作了8年的申龍斌,在海南和辣椒育種研究打交道已有十多年的時間了。“海南的地理氣候條件得天獨厚,是開展辣椒育種研究的好地方。”

申龍斌通俗地解釋辣椒雜交育種的過程:選用不同品種的辣椒,通過雜交選擇其中顯出優良性狀的植株,然后通過多次回交,將其優良性狀穩定下來,形成新品種。

以“熱辣2號”黃燈籠辣椒為例,就是從國外選擇種子與海南本土黃燈籠辣椒雜交,在多次選育的過程中將高產、抗病性強等性狀穩定下來。“當冬天其他省份辣椒無法生長時,海南辣椒依然可以很好地生長,這就為雜交育種提供了一個很好的條件。”申龍斌說。

小米椒。 梁君窮 攝

作物育種一般包括原始材料觀察、親本圃、選種圃、產量比較試驗等環節。而雜交育種一般需7年至9年時間才可能育成優良品種,而采取加速世代的做法,結合多點試驗、稀播繁殖等措施,才可能縮短育種年限。

海南作為中國熱帶海島省份,具備“加代”育種的天然優勢,自上世紀50年代以來,海南的南繁育種已成為中國農業科技創新和新品種選育的“孵化器”和“加速器”。

當然,炎熱的氣候也帶來了病蟲害多的問題。“辣椒整個生育期病害主要有枯萎病和炭疽病。”陵水黎安鎮農業服務站工作人員王翔寧介紹,在海南對辣椒危害比較大的蟲害是薊馬、蚜蟲、螨蟲、煙青蟲還有斜紋夜蛾,這也需要更多抗病性更強的辣椒新種被培育出來。

此外,海南所培育出的辣椒良種也已走出國門。2017年至2018年期間,中國熱帶農業科學院和尼日利亞農業合作的“抗病豐產辣椒安全高效栽培技術示范與推廣”項目,成功從30個辣椒品種中篩選出5個品種,在當地推廣種植,成效明顯。

新鮮的黃燈籠辣椒和朝天椒。 海南日報記者 武威 特約記者 陳思國 攝

辣椒產業的挑戰與機遇

“1988年我回到村里,看著村里的田地水源好,又肥沃,但就是沒有帶來好效益,我是看在眼里急在心里。”陵水文羅鎮坡村黨總支部書記、村委會主任王仁會回憶說,“通過多次考察,我決定帶著村民種辣椒。”這辣椒一種,就種了30多年。

回顧歷史,海南辣椒產業開始于上世紀80年代,早期主要分布在三亞、陵水、樂東等地,以種植青皮尖椒為主。辣椒屬于喜溫蔬菜,海南光照充足、雨量充沛,適宜的氣候條件有利于辣椒的四季種植。30多年來,辣椒成為海南省冬季瓜菜的主要品種之一。

近年來,隨著品種結構不斷優化以及消費需求多樣化,海南辣椒主要種植地區也擴展到文昌、澄邁、瓊海、臨高、儋州、海口、昌江等地,且已形成瓊海和萬寧的泡椒產業區、澄邁和儋州的尖椒產業區、東方和文昌的圓椒產業區等主要產區。

辣椒種植產業的發展,也呼吁著深加工產業的跟進。一批批黃燈籠辣椒被送入現代化廠房,從清洗到成品包裝均在自動化生產線上完成,產品冷卻之后,才貼上標簽,裝箱入庫。這是我省一家龍頭食品企業生產黃燈籠辣椒醬的場景,生產出來的辣椒醬,一部分將出口到國外。

海南的辣椒還存在著種植分散、規模較小、經濟效益不高等問題,加上海南居民飲食習慣,對辣椒制品消費有限,辣椒制品在本地消化的并不多,主要還是以生鮮辣椒運輸到島外,產品附加值較低。

“就陵水的辣椒產業而言,目前辣椒深加工產品還較少,在市場上的知名度仍較低,并且產品結構單一,科技含量較低,與‘老干媽’等國內知名品牌仍有不小差距。在全省來說,情況也大同小異。”陵水黎族自治縣農業農村局相關負責人介紹。

近年來,隨著辛辣飲食在全國廣受歡迎,川菜、湘菜、黔菜等辛辣菜系大有日漸流行的趨勢,因而我國食辣人群逐漸增多,對辣椒的需求也會增加。同時,辣椒在醫療、保健、美容等方面的功能也將被進一步發掘,對辣椒深加工產品的需求量將繼續增長。海南辣椒產業的發展仍有消費市場不斷擴大的趨勢。

- 一天

- 三天

- 一周