■ 海南日報記者 趙優

日前,國務院公布第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄185項,海南省的疍歌、海南苗族盤皇舞、骨器制作技藝(白沙黎族骨器制作技藝)、祭祀兄弟公出海儀式4個項目入選。至此,海南擁有的國家級非遺項目達到32項。

?

?

疍家人在演唱咸水歌。海南日報記者 武威 攝

近年來,非遺項目與旅游的結合增強了游客的文化體驗,同時也為非遺“活”起來開辟了新路徑。今年的“文化和自然遺產日”恰逢中國傳統節日端午節,我省不少景區將中國傳統節慶與非遺相結合,推出了一系列主題活動,越來越多的非遺內容得到展示展演, 大大豐富了海南旅游的文化內涵。在文旅融合的大背景下,旅游與非遺項目的融合讓非遺傳承保護更具活力,也賦予旅游更為蓬勃的生命力。

非遺文化璀璨 極具瓊島地域特點

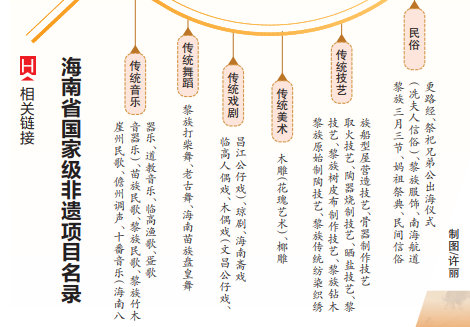

非物質文化遺產作為文化遺產中的活態部分,凝結、保留和傳遞著一個民族的歷史記憶。海南的非遺資源極具海島特色,又呈現海陸相接、多元共生的特點,具有極為豐厚的文化內涵。海南非遺文化眾多,民間文學類有瓊僑歌謠、海南諺語(臨高漁諺)等省級非遺;傳統音樂類有儋州調聲、崖州民歌、疍歌、海南八音器樂等國家級、省級非遺;傳統舞蹈類有黎族打柴舞、老古舞、海南苗族盤皇舞、盅盤舞等國家級、省級非遺;傳統戲劇類則有木偶戲、瓊劇、海南公仔戲等國家級、省級非遺;傳統技藝類有黎族原始制陶技藝、黎族傳統紡染織繡技藝、海鹽曬制技藝、文昌雞養殖與烹調技藝等國家級、省級非遺;民俗類也有黎族三月三節、南海航道更路經、祭祀兄弟公出海儀式、冼夫人信俗、府城元宵換花節等國家級、省級非遺。

臨高人偶戲的木偶。海南日報記者 張杰 攝

“海南不僅是氣候溫暖宜人、生態環境優良的度假勝地,也是歷史文化積淀深厚、文化遺產豐富多樣的南溟奇甸。海南非物質文化遺產所代表的海南文化有著顯著的多樣性和獨特性。”北京非物質文化遺產發展基金會理事長陳四光表示,在漫長的歷史進程中,源遠流長的華夏文明、各具特色的少數民族文化、沿著海上絲綢之路而來的異域文化,為海南留下一座非物質文化遺產寶庫,而非遺的保護傳承和創新發展,也將成為提高海南文化軟實力的重要方面。

海南日報記者從省旅文廳獲悉,近年來,我省不斷擴充非遺保護體系,截至目前,我省的國家級非遺代表性項目達到32項,省級以上非遺代表性項目82項,市縣級以上非遺代表性項目300多項,其中,“黎族傳統紡染織繡技藝”于2009年被聯合國教科文組織列入首批“急需保護的非物質文化遺產名錄”。

非遺“牽手”景區 讓旅游多姿多彩

今年的“文化和自然遺產日”恰逢端午小長假,省旅文廳開展非遺宣傳、展示、展銷、展演、體驗等系列活動近100場,讓游客在景區感受傳統文化內涵,是今年“文化和自然遺產日”海南系列活動的亮點之一。

今年端午小長假,三亞南山文化旅游區迎來了2021首屆三亞南山非遺節。節日現場,百人編織黎錦、崖州民歌、打柴舞、海南瓊劇、儋州調聲等海南傳統非遺項目紛紛登場亮相,讓游人大飽眼福。此外,端午假期結束后的四天里,南山非遺節還有黎族苗族民歌、黎族竹木器樂、疍歌、臨高人偶戲、文昌盅盤舞等非遺項目展示,人們邊感受仲夏美景,邊體驗非遺人文魅力,樂享度假時光。

保亭檳榔谷,非物質文化遺產黎族傳統竹木樂器表演。李幸璜 攝

走進檳榔谷黎苗文化旅游區,聽著阿婆一聲聲“波隆”(黎語“你好”)的問候,仿佛穿梭在原生態的黎寨里。黎族打柴舞、黎族原始制陶技藝、黎族紡染織繡技藝、黎族樹皮布制作技藝……在這里,海南十項國家級非物質文化遺產項目得以展示,非遺文化正在變成可觀賞、可體驗、可購買的新型旅游產品。“看著阿婆坐在地上,手和線的完美配合下精美的黎錦呼之欲出,讓我感受到了千百年來沉淀下的文化之美。”游客張莉莉說道。

旅游與“非遺”的融合讓“見人見物見生活”的非遺傳承保護更具活力,也賦予旅游更為蓬勃的生命力,從而讓來海南的游客能夠更深層次、多維度地感知多彩的本土特色文化。在城市街區,非遺成為展示海南文化的重要載體。每逢節假日,海口騎樓老街迎接著來自全國各地的游客,作為國家級非物質文化遺產的瓊劇和海南公仔戲是騎樓老街春節必備的文化盛宴。

6月22日,“跟著非遺逛海南——2021海南非遺研學發展大會”的收官活動——非遺研學成果發布暨簽約儀式在海口舉行,經過前期舉行的非遺研學創意設計大賽、非遺研學專家交流會,最終評選出非遺研學線路設計、非遺研學課程設計、非遺研學產品設計三大主題獲獎作品。省旅文廳公共文化處(非遺處)處長饒瓊娟表示,希望以此進一步挖掘整理和充分利用非遺等特色文化資源,推動非遺進景區景點,為非遺的保護傳承和發展振興注入新的活力,促進海南文化和旅游的深度融合。

旅游為非遺注入活力 讓非遺動起來

被評為海南省省級黎錦雙面繡代表性傳承人十多年來,符秀英也曾遇到過困惑:傳統黎錦技藝主要用于制作服裝,花費較長時間且價格較高的黎錦服裝除了用于收藏和陳列外,普通購買者寥寥,黎錦技藝該如何傳承發揚?“黎錦不應僅僅擺在博物館里或者織女的家里,應該用傳統元素和現代設計相結合的方式,走進更多人的家里。” 與黎錦“結緣”十多年并一直致力于黎錦產業化的海南錦繡織貝公司董事長郭凱對此深有感觸。

省民族博物館展出的黎族竹木樂器。海南日報記者 宋國強 攝

今年3月,“錦繡中華·中國非物質文化遺產服飾秀”系列活動在古色古香的三亞崖州古城精彩開幕,上演了一場錦繡文化與歷史名城交相輝映的文化盛宴。作為開幕式首秀,以“南溟吉貝”為主的黎錦主題非遺服飾秀精彩呈現,模特們穿著精美的黎錦服飾,伴隨著動感十足的音樂,在紅墻綠瓦的古色中,展現了黎錦的歷史、現在和未來,讓在場的每一個人欣賞到了古老的黎錦魅力。值得一提的是,設計師結合國際潮流趨勢、流行色彩、面料工藝,設計制作新黎錦服飾,演繹傳統與時尚之美,讓人耳目一新。尤其是黎錦與手工染香云紗莨綢、粗紡棉麻等結合,不同色彩碰撞創新,讓海南非遺煥發獨特魅力,給現場的觀眾帶來了強烈的震撼。

多年來,符秀英也摸索出了一條道路。她生產出具有黎錦元素的書簽、零錢包、帆布鞋等,從幾塊到幾百塊不等,讓時尚而實用的旅游商品煥發出黎錦技藝的生命力。符秀英說,當產品受到市場歡迎,制作黎錦便有了動力,而這正是黎錦技藝得以傳承和發揚的重要條件。

業內人士認為,“非遺+旅游”給旅游業帶來了新的體驗需求,也給非遺的傳承提供了平臺和機遇,二者是相互促進的。在新形勢、新機遇下,非遺文化要與社會、市場更好結合,走向商品化、產業化,變成游客喜聞樂見的文創產品,旅游相關行業也需要深入挖掘非遺的歷史文化內涵,與自身旅游業務貼合,滿足游客求新求異的體驗需求。

- 一天

- 三天

- 一周